有的人把反复的“胃不舒服”当作小情绪——胀、饱、嗳气、烧灼,像天气忽晴忽雨;也有人把它想得太重,仿佛今天胃酸多,明天就会“出大事”。真正的困扰在于:症状忽强忽弱、饮食一换就波动,检查报告里几个陌生词把人绕晕,焦虑与不适互相“加码”。如果你正在这个漩涡里,理解“萎缩性胃炎”究竟意味着什么,比盯着每一次泛酸更重要。

体验为何常与想象不同?

很多人把萎缩性胃炎等同于“炎症更重”,其实它更像“功能逐步变弱”:胃黏膜腺体数量减少、黏膜变薄,胃酸与酶分泌可能下降。酸少不代表不烧心——食物在胃内停留久了,气体与内容物反流,同样会带来胸口灼热与口苦;酸多也不必然更痛,关键在于黏膜耐受与反流控制。于是,外在感受与内里状态错位:你觉得“火气旺”,实际可能是“动力不足”,这就是认知差异的来源。

它到底是什么感觉?

常见是“吃两口就饱”的早饱、饭后胀满、嗳气频繁,早晨口气偏重,冷饮或油辣像是开关;有时并不明显疼,却像顶着一块“温热的石头”。长期的消化效能下降,可能带来乏力、注意力涣散、体重小幅下滑;在情绪紧张、作息紊乱、连轴工作时更易放大。症状并非每天抄作业,今天像猫步,明天像重锤——波动是常态,不是“变坏”的唯一证据。

为什么“症状轻重”与“病变程度”常常对不上号?

黏膜损伤的“深浅”,与神经敏感度、反流程度、胃排空速度并非线性对应:有的人神经更敏感,轻微刺激就放大;有的人合并胆汁反流或幽门螺杆菌活动,刺激方式不一样;还有人焦虑水平高,注意力长时间盯在胃部,任何风吹草动都被“放大成浪”。于是,检查显示轻中度的人也可能很难受;而重度者在静稳期反而不太痛。把这层关系理顺,就不会用“疼不疼”独断“严不严重”。

检查单该怎么看,才能不被术语吓到?

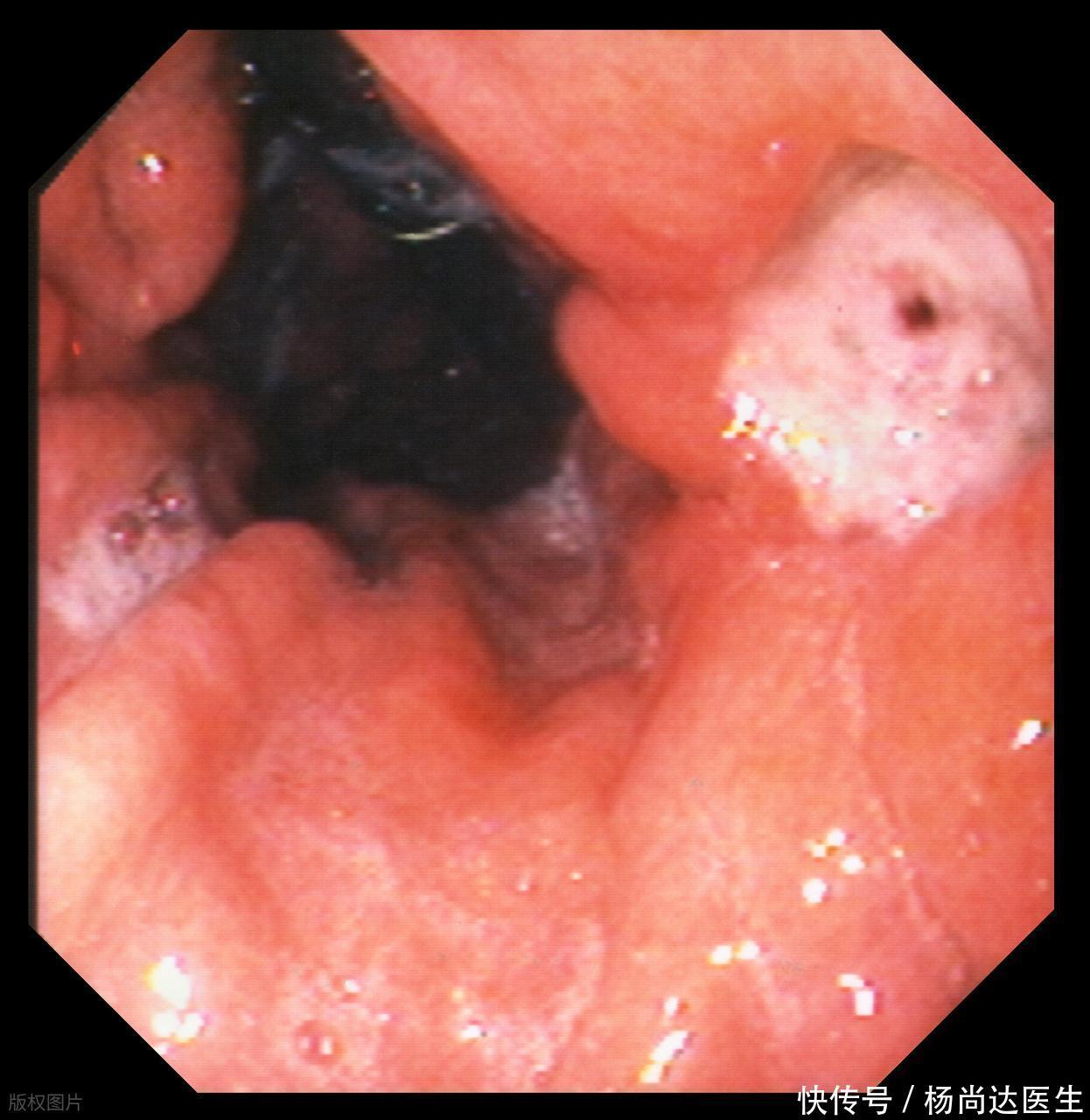

谈“读懂报告”。胃镜是“看”,病理是“证实”,两者配合更可靠;常见术语像“萎缩”“肠上皮化生”“异型增生”,含义不同:前两者更多提示黏膜结构的改变与风险分层基础,后者则意味着需更加严谨的评估与随访。幽门螺杆菌的检测结果,会影响后续是否根除与复查节奏;部分人还会在专业评估下做功能相关指标,以判断分泌与萎缩范围。随访间隔并非“一把尺”,通常依据年龄、家族史、病理分级、是否合并反流或胆汁反流等综合决定,按医嘱走,比“自己加戏或自己减戏”更安全。

饮食与作息怎么调,才能把“胃的节拍”稳下来?

把胃想成一台需要“匀速运转”的机器:餐量适中、细嚼慢咽、七分饱比药更像“底座”;过烫、重辣、烟酒与深夜宵夜,常把节拍打乱。蛋奶豆与精瘦肉能给黏膜修复提供原料,粗细搭配让食糜更易通过;咖啡、浓茶、碳酸饮料是否诱发,每个人阈值不同,可在稳定期尝试“少量—观察—再决定”。别把所有不适都交给抑酸药与止痛药,长期与合并用药需让专业人士“把关”,否则可能掩盖信号、延后评估。情绪管理与规律睡眠,往往是被忽略却性价比极高的“治疗因子”。

对萎缩性胃炎,最伤人的往往不是“它”,而是我们在不确定里对自己的反复质问。与其把每一次嗳气当成阴影,不如按节奏把能做的事做到位:规律复查、不滥用药、识别预警、稳住情绪与作息。愿你在理解之上行动,在行动之中安心;愿胃的节拍回到你的生活节拍里,安稳、耐心、慢慢好起来。

股票配资专业网提示:文章来自网络,不代表本站观点。